臨床研究の論文は、コツを掴めば15分程度で最低限の内容を理解し、後から見直せるメモまで残すことができます。初心者でも、すぐに読めるようになります。

「抄読会で論文を読んで準備をしないといけない」、「診療や研究で必要な論文をいくつも読まないといけない」、そういう時に、いつも重い腰を上げて論文を読んでいる人も多いかと思います。抄読会の準備となれば、「1週間はかかるな、大変だな」と思う人も多いでしょう。

本記事では、臨床研究の論文の構造を知ることで、ストレスなく短時間で内容を理解し、A4 1枚のメモを残すやり方をご紹介します。

はじめに

私が医師5年目だった時のある火曜日、臨床業務に追われていた18時ごろに上司から電話がありました。

明日の朝のカンファで、論文1つでいいので抄読会やってもらえる?

はい、わかりました!(終わった。。。今日は徹夜だ💦)

さすがに徹夜を覚悟しました。

切羽詰まって論文を読み始めた時に、ふとある方法に気づきました。

それから2時間後には抄読会用のスライドが完成し、徹夜を免れることができました。

「論文や英語の構造を理解することで、全体像と要点をおさえられる。そして全体像が分かると、どの部分をどこまで詳しく読むか、費やせる時間に応じて選択することができる」、ということに気づいたのです。

本記事では、短時間で論文の要点を押さえる読み方を、以下の3部構成でご紹介します。

まず「基礎編」として、実際に読み始める前に理解しておくべき4つのポイントについてお話しします。

次に「実践編」で、実際の論文を使って臨床研究論文を一緒に読んでみましょう。

論文が読めるようになったら「応用編」です。次のステップとして何を考えていくのか、お伝えします。

基礎編:研究と英文の構造を理解しよう

ポイント1:臨床研究の研究的疑問について理解する

臨床研究で一番重要なものは何でしょうか。

日常の臨床で患者さんに向き合っていると、

この患者さんの状況では、どの治療が一番良い選択なのか?

このタイプの病気には、もっといい治療がないのか?

などと、さまざまな疑問が湧いてきます。

ガイドラインを参照すれば、標準治療について書いてあり、どの治療が推奨されるかは分かります。これを元に治療を行なっていくのがEBMです。

けれども、「どの患者にも一律にガイドラインの治療をするので本当に良いのか」「〇〇の条件がある場合はどうなのか」、「〇〇がある時は標準治療が効きづらい印象があるけどなぜか?」など、そこから臨床的疑問(Clinical Question)が浮かんできます。

そこでさまざまな文献を調べ、同じような疑問にぶつかって解決した過去の先生の事例や研究を参考にし、臨床的疑問を解決していきます。

まだ誰も解決していなければ、では「術後に治療Aをすることで、再発率が減るのではないか」などと研究的疑問(Research Question)を立て、研究を立案することができます。実際に研究を進めることで疑問を解決することができるかもしれません。

このように多くの研究は、未解決な臨床的疑問(CQ)から、研究的疑問(RQ)に昇華して、研究デザインを作るところから出発しています。臨床研究において、研究的疑問(Research Question)が一番重要な肝になるのです。

ポイント2:研究デザインについて理解する

研究デザインは、研究的疑問を解決できる形になっていないといけません。

一つ例を出すならば、「今までの治療法と、新しい治療法を比較する」研究デザインです。

「Aの疾患を持つ患者に対して、現在は術後に治療Cを行なっているが、術後に治療Xをすることで、より再発率が減るのではないか」

という研究的疑問があった場合、新しい治療である治療X(Intervention)と、今までの治療法である治療C(Control/Comparison)を比較します。

この時にどんな人を対象にして研究するかは、Aの疾患を持つ患者(Patients)が対象、となります。

どのような項目で評価するかについては、術後の再発率(Outcome)となるでしょう。3年再発率とするか、5年再発率とするか、研究期間や疾患の特徴によっても変わってくるでしょう。

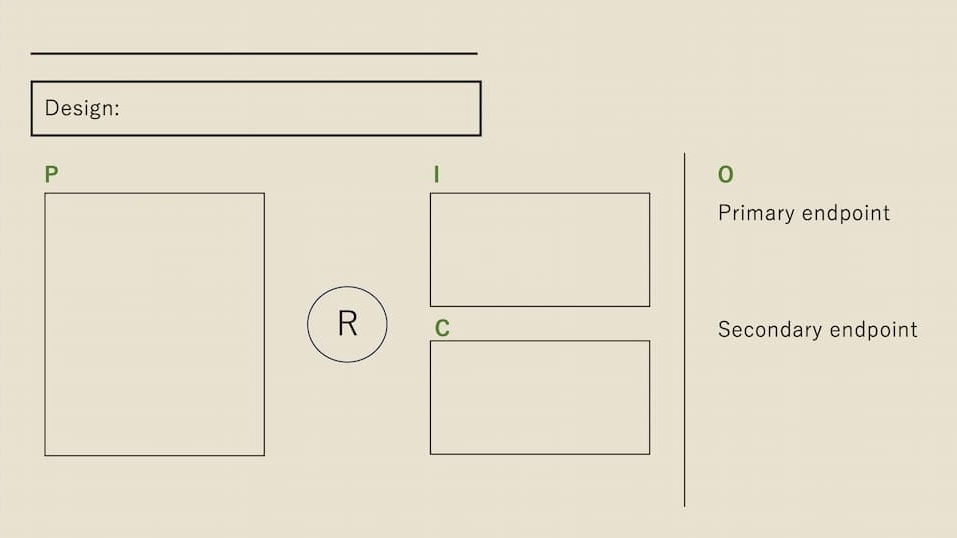

このように、対象(Patients)、新しい治療(Intervention)、現在の治療(Control)、評価項目(Outcome)を決めることで、研究デザインが決まります。これを把握していれば、どんな研究なのかも良く分かります。

「PICOが大事」とよく言われますけど、それがなぜ大事だったのか、多くの人が忘れていると思います。PICOが大事なのは、「PICOは研究の骨格であり、研究の目的や評価項目を明確にするための核心」だからです。

ポイント3:英文の構造を理解する

日本語の文章のお手本として、「天声人語」が挙げられることが良くあります。

朝日新聞1面のコラムで、約600字の文章です。時事問題を扱い、古典の引用なども交えた知的な文章の代表とも言われています。

天声人語を読んでみると分かりますが、書き出しの文章から、必ずしも最後の結末が予想できないことが多々あります。

一般的に日本語は、「結論が最後」、「論理の流れは起承転結」、「話をふくらませてからまとめる」、という特徴があります。

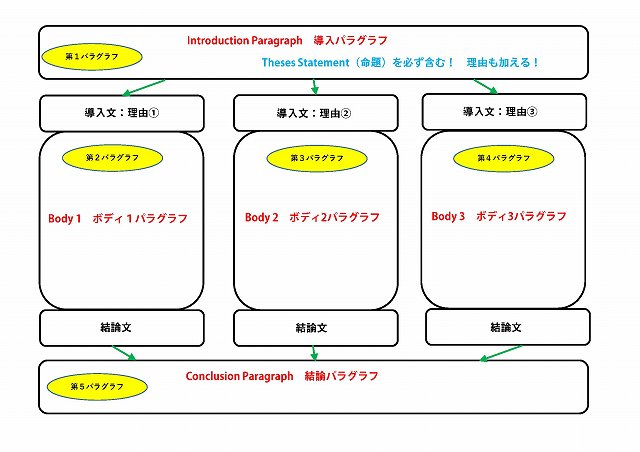

それに対して、英語は「結論が先」「論理の流れは、結論→理由→例」「まず主張し、それを支える根拠を展開」という構成となっています。

TOEFL、IELTSなどで英語の文章を書く勉強をしたことがある方は以下のような「英文の構造を理解する」ポイントを勉強したことと思います。

- 導入→本文→結論の3部構成で書く

- 言いたいことは、1つの段落に1つ

- 段落の主題(トピック)は通常、段落の最初に提示する

「段落作成の基本的なルールは、1つの段落に1つのアイデアを保持することです。新しいアイデアに移行し始めた場合、それは新しい段落に属します。」

出典:Purdue Online Writing Lab (OWL)

研究論文において、IntroductionとDiscussionの部分は、上記の英文の構造を理解することで読みやすくなります。

今の時代、Google翻訳で論文を日本語にして読んだり、ChatGPTなどで翻訳して読むことも簡単にできるようになりました。その時でも、この英文の構造を理解しておくことで、内容を把握しやすくなります。

ポイント4:論文の構造を理解する

論文の構造はシンプルです。

タイトルとアブストラクトは、内容が簡単に把握できるように要約されています。

本文は、基本的に以下の4つの構成となっています

結論(Conclusion)の項目が別途設けられていることもありますが、考察の最後に付け加えることも多く見られます。

実践編:穴埋め形式で臨床研究論文を読んでみよう

それでは、これから実際に臨床研究の論文を読んでみましょう。

読み方のポイントは、テンプレートを使って「穴埋め形式」で論文を読む、ということです。

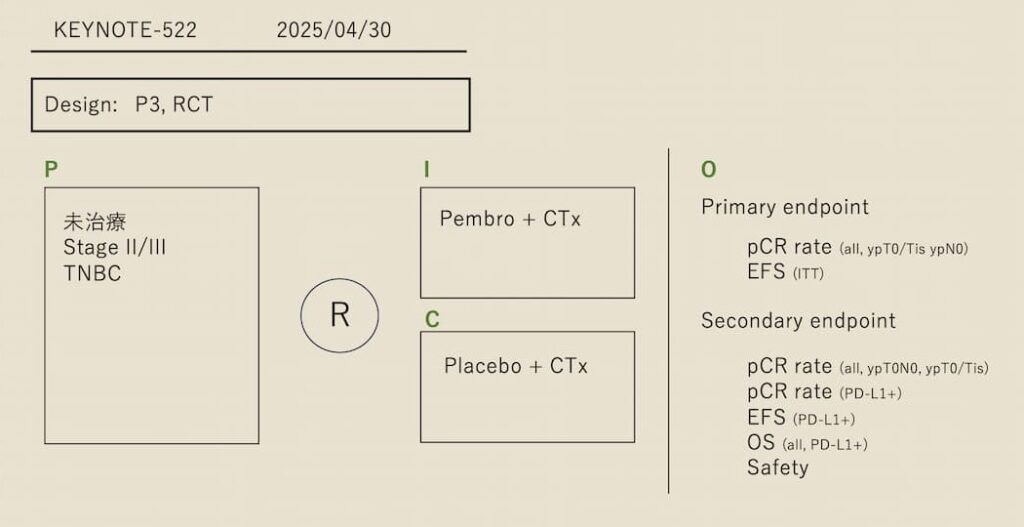

今回使う論文は、2020年にNEJM誌で発表された、乳癌での免疫チェックポイント阻害薬の臨床研究「KEYNOTE-522試験」です。論文のリンクはこちら。

テンプレートは2つ用意してあります。

1つ目のテンプレートは簡易バージョンです。ステップ1−2で使用し、こちらを使うことで研究デザインと結果を把握することができるようになります。慣れない最初のうちは、このテンプレートだけ使って読むと良いでしょう。

2つ目のテンプレートはフルバージョンです。ステップ1−4で使用し、IntroductionとDiscussionの内容もカバーできるようにしたものです。1つ目のテンプレートを包含する内容になっているため、慣れたらこちらだけ使えば論文全体を把握できます。

ステップ1:「研究の目的」と「デザイン」を確認する

最初に、穴埋め形式の「1つ目のテンプレート(簡易バージョン)」をこちらに紹介します:テンプレート

手書きの場合は、A4の紙を横向きにし、以下のように枠を作成します。

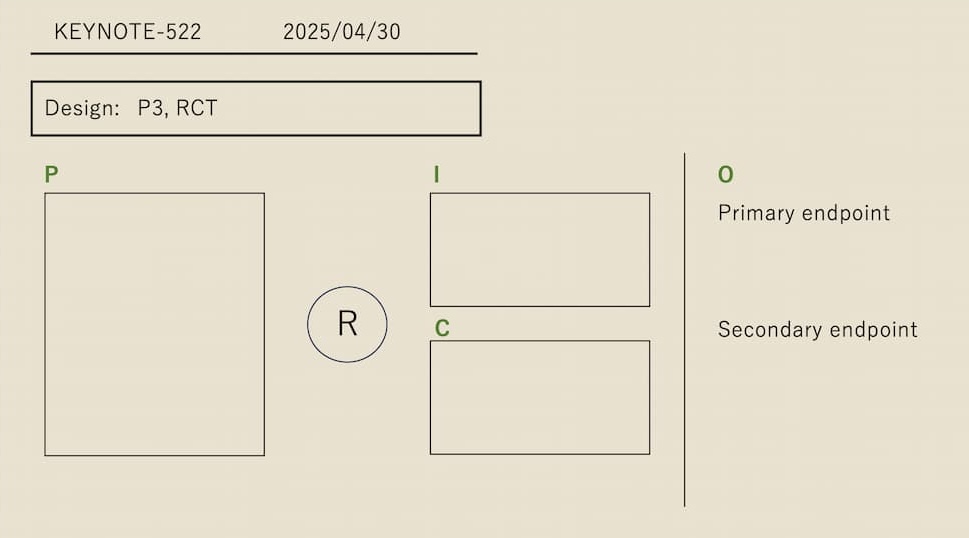

1)まず、左上に論文のタイトル(あるいは試験名)と、論文を読んだ日付を書きましょう。

2)試験デザインの概要を、その下の四角の中の「Design:」の部分に書きます。

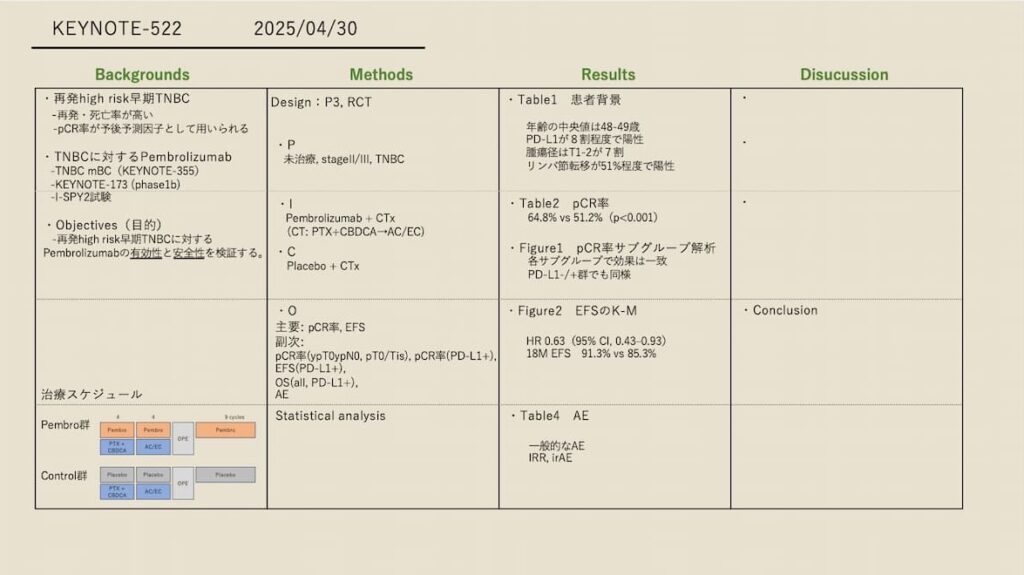

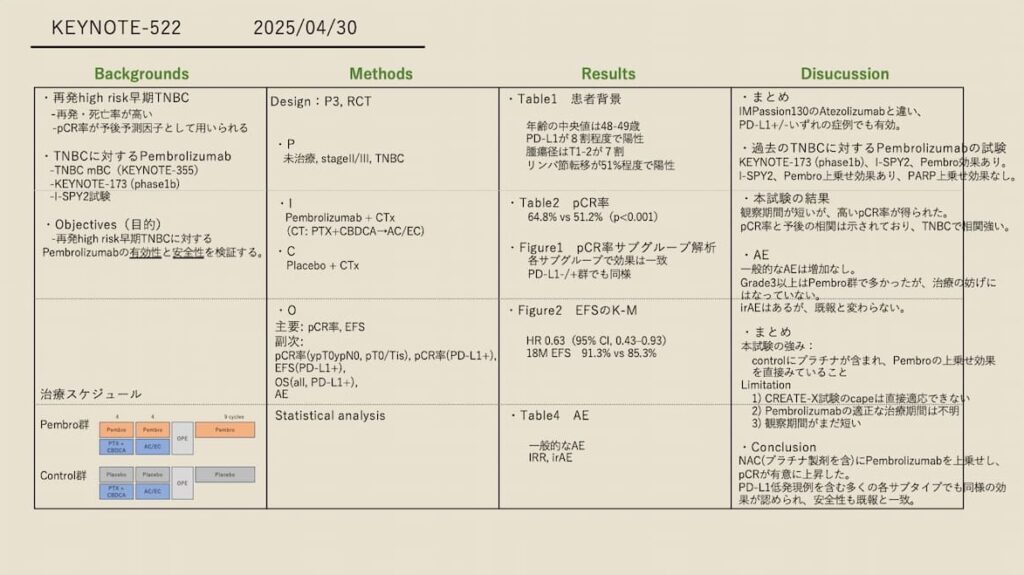

ここでは、論文の最初のページ(p810)のAbstract>Methodsを見ます。最初の行に「phase 3 trial」、「randomly assaigned」 とありますので、「Design:」の部分には「P3(第3相試験)」、「RCT(ランダム化比較試験)」とだけ記入しておきます。

すごく簡単に言うと、この試験は第3相のランダム化比較試験とのことですので、すでに第1,2相試験で適正な投与量や効果と安全性が確かめられており、今回の大規模試験で薬事承認を狙っている試験だろう、ということが分かります。

ちなみに、がんの臨床試験について勉強したい方は、以下の本がおすすめです。

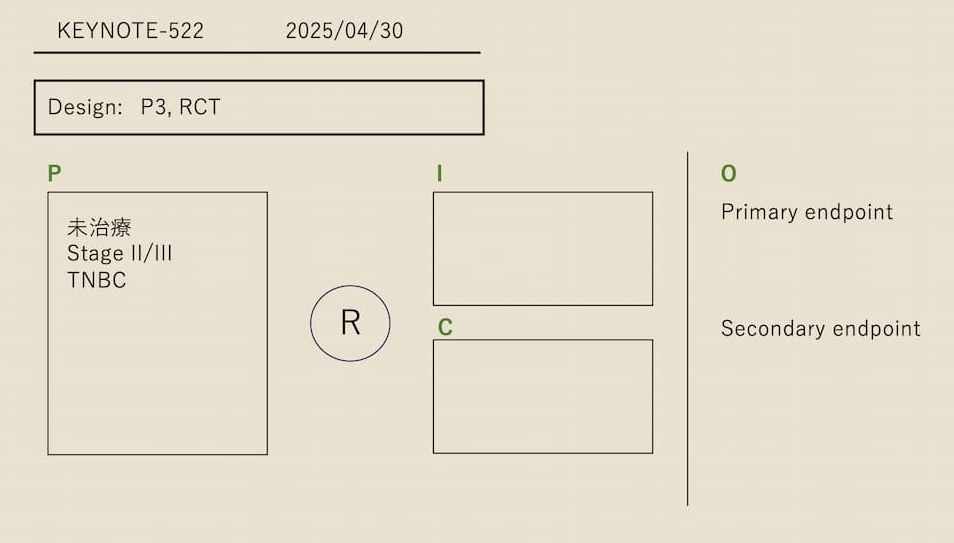

3)次に、対象の患者を、左下の「P」のボックスに記入します。

Abstract>Methodsの1,2行目を見ると、「patients with previously untreated stage II or stage III triple-negative breast cancer to receive neoadjuvant therapy」と書いてあります。

ここから、対象(Patients)は「未治療(previously untreated)」「stage II or III」「トリプルネガティブ乳癌」と言うことが分かりますので、「P」のボックスに書き込みましょう。

※ 臨床試験では、選択基準(Inclusion criteria)と除外基準(Exclusion criteria)が明記されていますので、詳細を確認したい場合は、本文のMethods>Patientsを読みます。PSはECOG 0 or 1, 炎症性乳癌は許容する、自己免疫疾患や免疫抑制状態の患者は除外する、、、などが書かれています。

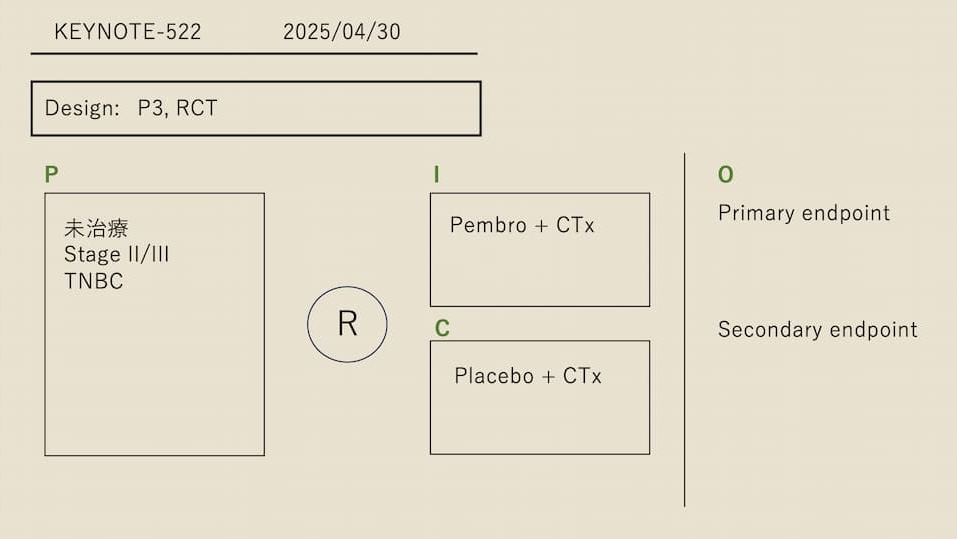

4)「I」のボックスには今回評価する新しい治療(Intervention)を記入し、「C」のボックスには対照群(Control)を記入します。

Abstract>Methodsの3,4行目に「pembrolizumab every 3 weeks plus paclitaxel and carboplatin」とありますので、「I」のボックスには、「pembrolizumab + 化学療法」と書き込みます。

続けて、「placebo every 3 weeks plus paclitaxel and carboplatin」とありますので、「C」のボックスには、「placebo + 化学療法」と書き込みます。

※ 更に続きをよく読むと、「the two groups then received an additional four

cycles of pembrolizumab or placebo, and both groups received doxorubicin–cyclo-

phosphamide (AC) or epirubicin–cyclophosphamide (EC)」、「After definitive surgery, the patients received adjuvant pembrolizumab or placebo every 3 weeks for up to nine cycles.」とありますので、詳細なレジメンは以下のようになります。

「pembrolizumab/placebo + paclitaxel and carboplatin」3週毎4サイクル

→「pembrolizumab/placebo + AC/EC」4サイクル

→ 手術

→「pembrolizumab/placebo 」9サイクルまで

さらに詳しい各薬剤の投与量や、化学療法の投与スケジュールなどを知りたければ、論文本文のMethods>Trial Design and Treatmentを読みましょう。

5)最後に、右の「O」の部分に評価項目(Outcome)を記載します。

臨床試験では、主要評価項目(Primary endpoint)と副次評価項目(Secondary endpoint)が示されています。主要評価項目はサンプルサイズの計算に重要となってきます。試験のサンプルサイズは、主要評価項目について2群間で有意な差が出れば、新しい治療の有効性を示すのに十分であるサンプル数を計算して設定しています。通常主要評価項目は1つですが、今回の試験では2つ設定されていますね。

Abstract>Methodsの最後の2行に「The primary end points were a pathological complete response (pCR rate) at the time of definitive surgery and event-free survival (EFS) in the intention-to-treat population (ITT).」とありますので、pCR率とEFSを主要評価項目の欄に記載しましょう。

副次評価項目は、少し広い定義のpCR率、PD-L1陽性症例におけるpCRとEFS、全生存期間OS、安全性、となっています。

※ 臨床試験で用いられる解析対象の集団 ITT(Intention-to-treat)は、「割り付けられた治療群に基づいて、途中で治療をやめた人も含めて全員を解析する方法」です。実臨床に近いと言われているため、広く用いられています。

※ pCRは、病理学的完全奏効のことで、細かいことを言えば、その定義はいくつかあります。原発巣で乳管内病変が残っていても許容するかしないか、リンパ節転移があっても許容するかしないか、によっていくつかの定義があります。

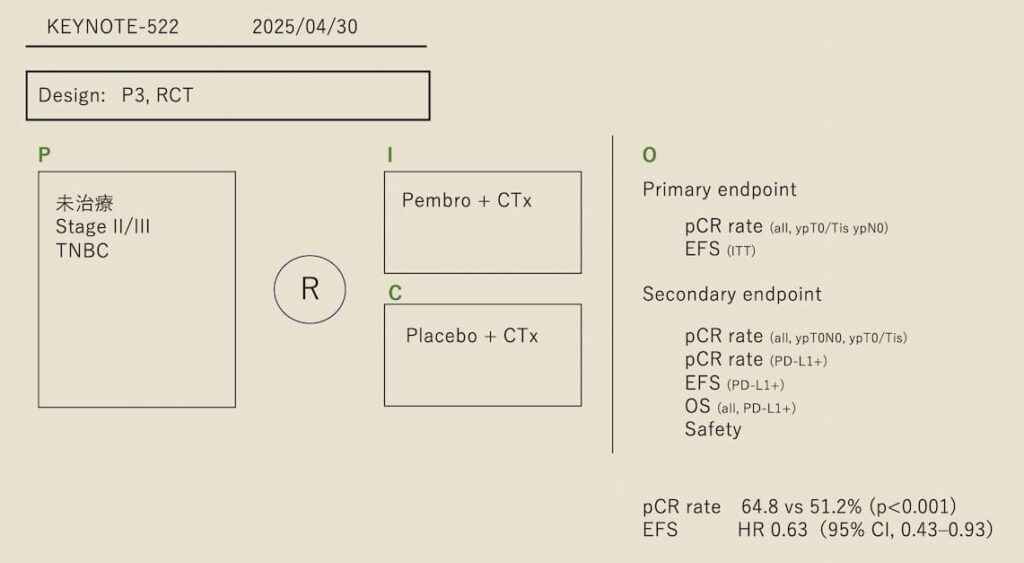

6)以上の内容をまとめると、以下のメモが出来上がります。これで、論文を読み返さなくても、どのような試験のデザインであるか、内容を確認できますね。

ステップ2:「結果」を確認する

これで、穴埋め形式の「1つ目のテンプレート」は大枠が完成しました。

次に、臨床試験の結果を確認し、追記していきます。

今度は、FigureとTableをみていきます。

多くの論文のFigureとTableは、合わせて5-7つ程度です。詳細なデータは、Supplementaryに別途提示してされていることが多いですが、まずは本文に掲載されているものだけ見ていきましょう。

1)Table1 患者背景

Table1は、「Characteristics of the Patients at Baseline」とのことで、患者背景の因子が2群でどうであったかがまとめられています。2群で概ね変わりない結果になっていることが確認できます。

年齢の中央値は48-49歳、PD-L1が8割程度で陽性、腫瘍径はT1-2が7割、リンパ節転移が51%程度で陽性、などが確認できます。

2)Table2 pCR率

Table2には、「Pathological Complete Response, According to Pathological Stage」とあり、主要評価項目1つ目のpCR率(Pathological stage ypT0/Tis ypN0)が書かれています。副次評価項目のpCR率も一緒に記載がありますね。

主要評価項目のpCR率を見てみましょう。

Intervention群とControl群で、64.8% vs 51.2%(p<0.001)と、有意にPembrolizumab群で高いpCR率が得られています。

こちらの結果を、先ほどのテンプレートの右下に記載しておきましょう。

3)Figure1 pCR率のサブグループ解析

Figure1は、Table2の主要評価項目であるpCR率について、各因子毎のサブグループで違いがあるかをみています。どの因子でも、同じようにPembrolizumab群が優れた結果になっていることが確認できます。

4)Figure2 EFSのカプランマイヤー曲線

Figure2は、主要評価項目2つ目のEFSについて、カプランマイヤー曲線を示しています。

青い曲線のPembrolizumab群の方が、曲線が上にあり、イベント(再発)や死亡が少ないことが示されました。2群のハザード比(HR)は、HR 0.63(95% CI, 0.43–0.93)と有意差ありとなっています。生存率が50%以下に達していないため、生存期間の中央値はまだ算出することができません。18ヶ月におけるEFSは、91.3% vs 85.3%と本文に記載されています。

HR 0.63ということで、高い効果が得られました。

こちらもテンプレートの右下に書いておきましょう。

5)Table3 安全性

最後のTable3は、安全性についての記載です。「Treatment-related adverse event」一般的な化学療法に関連すると思われる有害事象と、「Adverse event of interest」として分子標的薬にみられるインフュージョンリアクションや、免疫チェックポイント阻害薬による免疫関連有害事象(irAE)が記載されています。

前者は2群で大きく変わりませんが、後者はPembrolizumab群で高いのが分かります。

6)以上、結果を一通り確認しました。

主要評価項目については、以上で全て確認できました。副次評価項目のいくつかは、まだ結果が出ていないため本論文では提示されていません。次の論文として、続報が出ています。

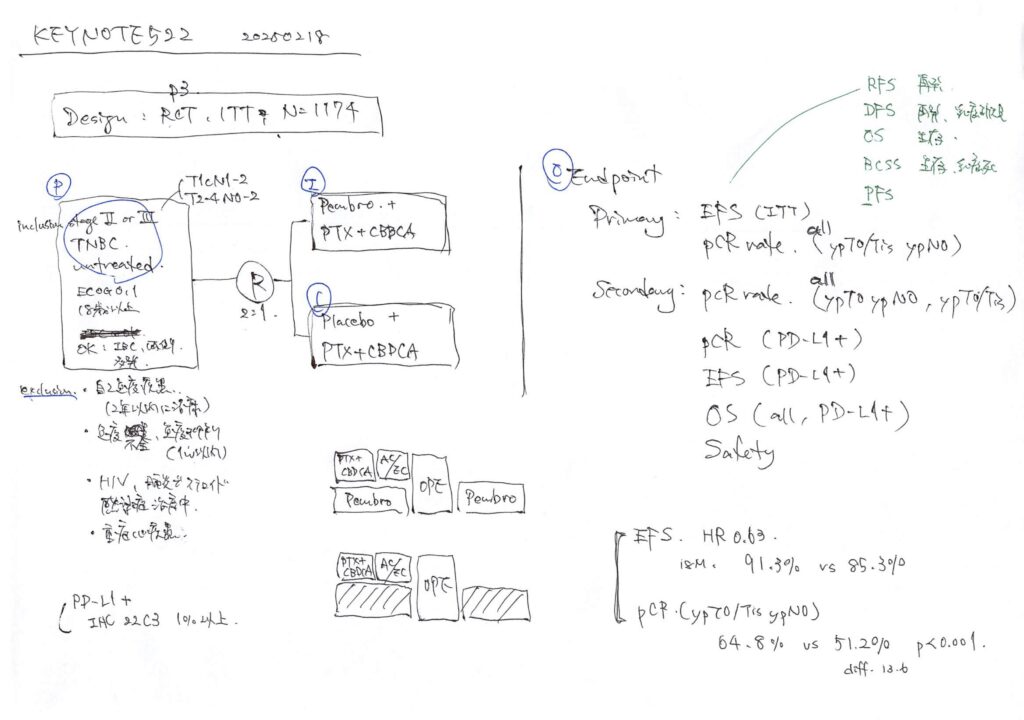

以上、本文はほとんど読んでいませんが、概要は把握できて、メモとして残せました。

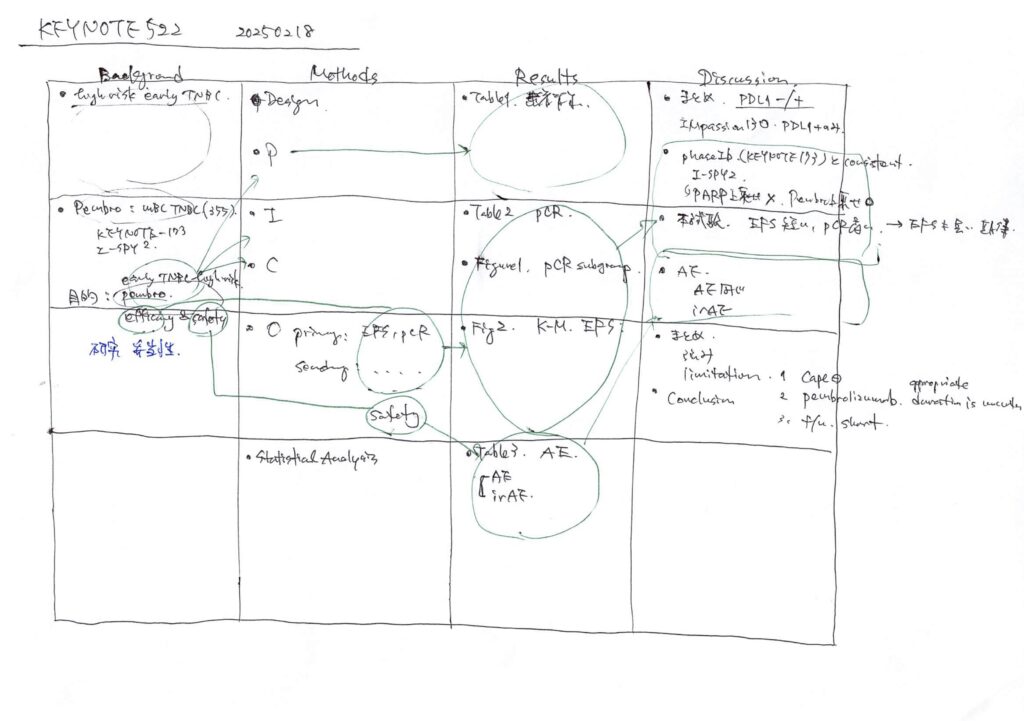

実際に読みながら手書きで書いたものは、こちらになります。

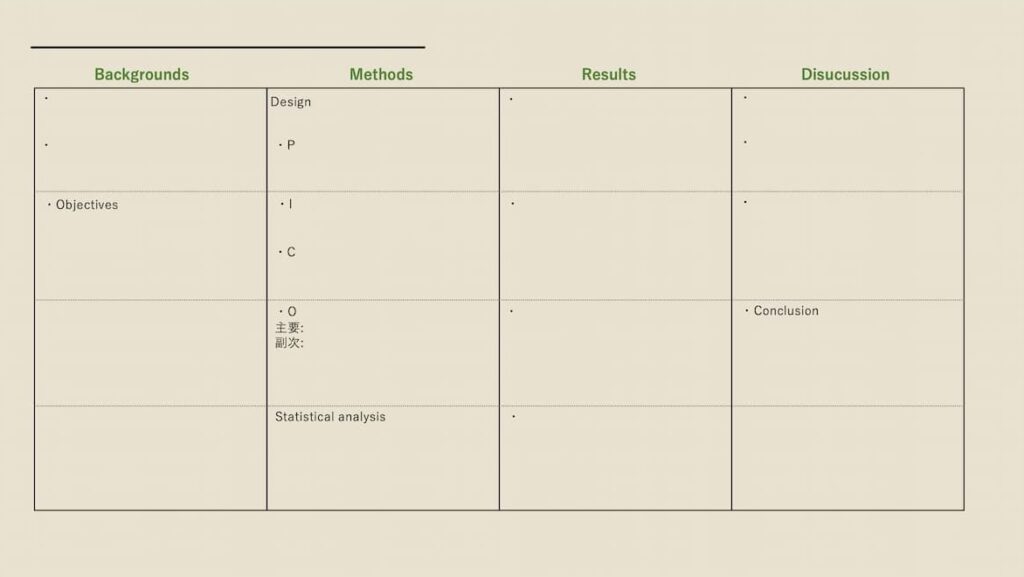

ステップ3:「背景」を読む

さて、今度は論文全体を読んでいくことにしましょう。

次に使う穴埋め形式の「2つ目のテンプレート(フルバージョン)」をこちらに紹介します:テンプレート

手書きの場合は、A4の紙を横向きにし、以下のように枠を作成します。

1)背景の読み方

背景で一番大事なことは何でしょうか。

背景において、筆者たちが一番主張すべきことは「この研究を行う妥当性」です。

もし、大して治療に困っていない悪性度の低いタイプの乳癌を対象として、そこまで目新しさのない治療の効果をみる研究を行なったとしたら、誰が興味を持つでしょうか。

本論文では、以下のような論理展開で、研究の意義を主張しています。

1)高リスク早期トリプルネガティブ乳癌は、再発や死亡率が高い

2)TNBCに対するPembrolizumabの治療効果・安全性はいくつかの試験で報告されている

3)以上の背景をもとに、高リスク早期トリプルネガティブ乳癌に対するPembrolizumabの有効性と安全性を検証した

術前薬物療法において、病理学的完全奏効(pCR)が予後のサロゲートマーカーとなることが一般的に知られていますが、その事実についても伏線として話題にしています。

ここで、先ほどのテンプレートを埋めてみましょう。

英語の「1段落に主張は一つ」ということを思い出して、以下のようにします。

論文本文のBackgroundを見てみると、段落が2つありますので、A4テンプレートのBackgroundのところにドットを2つ書きます。

一つ目のドットには、1段落目の内容を書きます(再発high risk早期TNBCについて)。二つ目のドットには、2段落目の内容を書きます(TNBCに対するPembrolizumabについて)。最後には、必ず「本研究の目的」がきますので、Objective(目的)としてまとめておきます。

2)Methods、Resultsを埋める

MethodsとResultsのところは、先ほどのステップ1、2でやったことを、このテンプレートでもやります。

最初からフルバージョンのテンプレートを使う場合は、まず最初にMethodsとResultsを埋めるのがいいでしょう。

Resultsは、TableとFigureの数だけドットを書いて(通常5−7個に収まるはずです)、その内容を記載していきます。

ステップ4:「考察」を読む

最後に考察(Discussion)を読みます。

Discussionも構造がだいたい決まっています。

1)まとめ(本研究で示したことを簡潔にまとめる)

2)結果について考察する:有効性、安全性

3)本研究の限界(Limitation)

4)結語

では、テンプレートを埋めてみましょう。

まず、Discussionの段落数は6個ですので、ドットを6個書きます。

各段落は何をテーマに議論をしているか、最初にざっと把握します。

1段落目は、「In this randomized phase 3 trial …」と始まるので、「まとめ」ですね。ドットに「まとめ」と書いて、次の段落に行きます。

2段落目は、「The present results are consistent with findings from previous studies …」とありますので、「過去のTNBCに対する術前療法としてのPembrolizumabの試験」を引き合いに出して、過去の試験について議論している段落だと分かります。ドットに「過去の試験」と書いておきます。

3段落目は、「In the present trial …」と始まるので、本研究結果についての議論が展開されることが予想できます。ドットに「本試験の結果」と書きます。

もう少し読んでみると、「In the present trial … the follow-up period was not long enough …. However, other studies suggest a sustained clinical benefit in patients with triple-negative breast cancer who have a pathologicalcomplete response after neoadjuvant chemo-therapy.」となっています。最初の文では、「観察期間が短い」という想定される批判に対して、それを認める発言をしつつ、「However」で自分の主張である「pCR率が長期予後に相関する」という根拠を以て、本研究結果の妥当性を主張しています。

4段落目は、「Adverse events observed …」と来ましたので、有害事象(AE)について議論が始まります。ドットに「AE」と書きます。

5段落目は、「In the KEYNOTE-522 trial, we evaluated …」とありますので、また「まとめ」に入ります。2つ目の文は「A key strength of our trial is …」とあり、本研究の強みが書かれています。3つ目の文は「However, …」となっており、先を読んでみるとLimitationが3点述べられています。

6段落目は、「In summary, …」と「結語」であることが分かります。

以上のように、6つの段落でそれぞれテーマがありますので、それをテンプレート上のドットに書いておきます。

あとは、時間の許す範囲で、各段落の読みたい部分について詳しく読んで、情報をテンプレートに付け加えていきます。結果についてどのような議論がされているかを知りたければ、3段落目を読みます。有害事象についての議論を詳しく知りたければ、4段落目を読めばいいでしょう。

各段落のテーマが予め分かっていれば、読んでいても迷子になる(何の話をしているのか分からなくなる)ことは少なくなると思います。

以上、論文の内容をまとめたメモが以下の通りです。

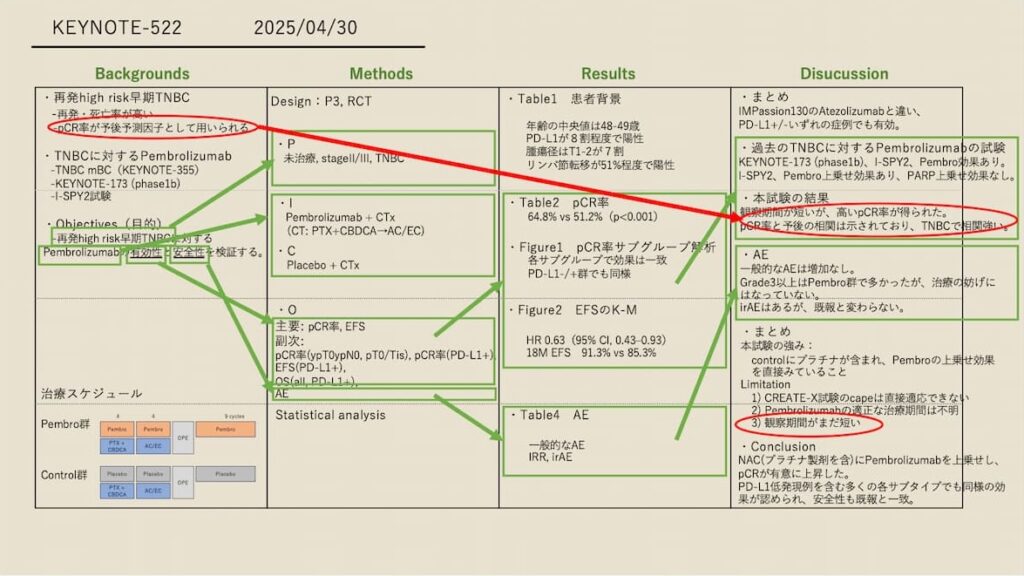

以下のように、緑の線で結んだ部分を追ってみると、「研究の目的に対して、それを評価するためにPICOがデザインされ、Resultsもそれに応じて展開され、Discussionでまとめていく」という全体の構図がはっきりと見えてきます。

また、赤の線で囲んだ部分は、本研究に対して批判されるであろう「観察期間が短い」ことに対して、それを認めつつも、「TNBCにおいてpCR率が予後の予測因子として十分確立している」と、本研究の結果の妥当性を主張する論理展開が見えてきます。

これで論文が一通り読めました。手元にこの論文の設計図が残りました。まだ論文を読む時間が残されていればその時間に応じて、詳しく情報を得たい部分について深掘りし、情報を追記することができます。

抄読会の準備をするならば、パワーポイントを開いて、完成したテンプレートの左上から順にスライドにしていくことで、すぐにプレゼン用のスライドも完成します。

数ヶ月経って、もう一度論文の内容を確認したい時は、このA4メモを引っ張り出してくれば、すぐに内容を確認できるでしょう。

慣れてくれば、15分程度でざっと論文の概要をA4 1枚にまとめることができます。

最後に、手書きで読みながら書いたものも、載せておきます。

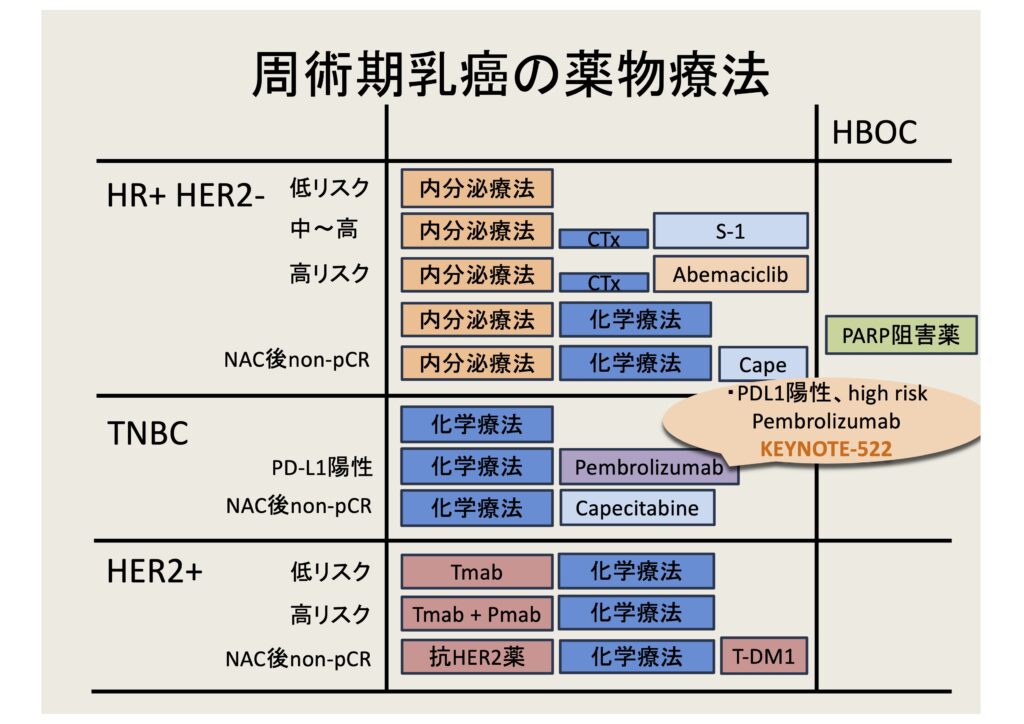

ステップ5:この論文の位置付け

論文が読めたら、次に疑問が浮かんできます。

この論文は、実際の乳癌の標準治療の中で、どのように位置付けられるのでしょうか?

こちらが周術期乳癌に対する、薬物療法の標準治療を大まかにまとめたものです。

今回読んだ論文は、「再発high risk、早期トリプルネガティブ乳癌で、PD-L1陽性の症例に対して、Pembrolizumabと化学療法の併用療法が標準治療である」とされる根拠となる臨床研究の論文でした。

このように、本研究が今までの標準治療をどのように変えたのか、実際の臨床へのインパクトはどうなのか、などと考えることで、一つの論文の位置付けを理解し、より深く論文を理解することができるようになります。

いくつかの例ですが、以下のような点などを調べてみると、更に理解が深まるでしょう。

- 本研究が今までの標準治療をどのように変えたのか

- 実際の臨床へのインパクトはどうなのか

- 他の免疫チェックポイント阻害薬の試験にはどのようなものがあり、結果はどうか

- どのような症例で、より免疫チェックポイントが奏効するのか

- 免疫チェックポイント阻害薬は、TNBCで標準治療になったが、なぜホルモン受容体陽性乳癌では適応となっていないのか

- どのような原理で免疫チェックポイント阻害薬が抗腫瘍効果を持つか

応用編:一つの論文を読んだ先に

これで一つの論文を読むことができました。

自分の興味のある分野について、複数論文を読んでいると、その分野で分かっていることとまだ分かっていないことがはっきりしてきます。何が分かっているかを明確にすることで、実臨床でどのようにしていくのが良いか、どんな選択肢があるのか、見えてきます。

まだ分かっていないところについては、これからのClinical Questionということになりますので、これからの自分の研究テーマにすると良いでしょう。

また、今回紹介した論文の読み方は、自分で研究を行う際にも使えます。

臨床研究の構造を理解していると、自分の学会発表や論文作成の際にも、その研究デザインや内容を整理することができます。

いわば、「研究の設計図」を作ることができるのです。

研究を行う意義、何を示したいのか、そういった軸がブレることなく、研究を進めることができ、発表の場でも分かりやすく研究結果について伝えることができます。

ぜひ使ってみてください。

おまけ:書類スキャンに便利なツール「ScanSnap iX500」

アナログ好きなので、普段紙に書くことが多いのですが、書いたものが散らばると面倒です。

そのため、ほとんどのA4メモはスキャンをしてPFD化し、タイトルに日付けと内容を書いて保存しています。

ScanSnap iX500は、スキャンスピードが早く、一度に何十枚もまとめてスキャンができるため、重宝しています。

3万円程度で購入できます。中古では1万円台のものも多く出品されていますので、探してみるといいでしょう。

さいごに

論文の要点、つかめるようになってきましたか?

まずは「ざっくりでもいいから読んでみる」という感覚を、つかんでみてください。

この方法を試したあるレジデントの先生は、3か月で50本以上の論文を読めるようになりました。もちろん、これは一例にすぎません。実践しながら、自分に合った読み方を見つけていくのが大切です。

もし「こんな論文を読んでみたい」「解説してほしいテーマがある」という方は、コメント欄でぜひ教えてください。今後、実際の論文を使った読み方の“実況解説記事”も予定しています。

この記事が、あなたの診療や研究の一助となれば嬉しいです。もし役立ったと感じたら、シェアしていただけると励みになります。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/450f2d2d.0bdf661c.450f2d2e.4b1fe351/?me_id=1425708&item_id=10205375&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Frehates%2Fcabinet%2F11414423%2F20209322_3.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

コメント