<現在作成中>

医療の研究を行う際に、統計は大事だし必要だと分かっているけれど、難しそうでハードルが高いと感じている人も多いと思います。

私自身も、学生時代に講義を受けたけれど、何か難しくて、よく理解できなかった覚えがあります。

医師になって必要に迫られて勉強しているうちに、「あること」が分かっていなかったから、統計が難しかったんだ、と気づきました。

本記事では、統計がよく理解できるようになるための基礎知識を、簡単にご紹介します。本記事を読んだ上で、さまざまな統計の教科書を読んでみると、深く理解できることと思います。

それでは始めましょう。

はじめに

医師になって必要に迫られて勉強しているうちに、気づいたことがあります。

統計先生は基礎の知識があった上で、医療統計について授業をしているけれど、我々はその前提となる基礎知識がないために、授業を聞いていてもよく理解できなかったのだ、ということです。

そんな時に、かゆいところに手が届く内容を書いてくれていた本に出会いました。

こちらの筆者も「大学で統計学の講義を受けた時によく分からないと感じていた」ことから、これから統計を勉強する人に向けて、どのような基礎知識があるとよく理解できるのか、その内容を丁寧に解説してくれています。

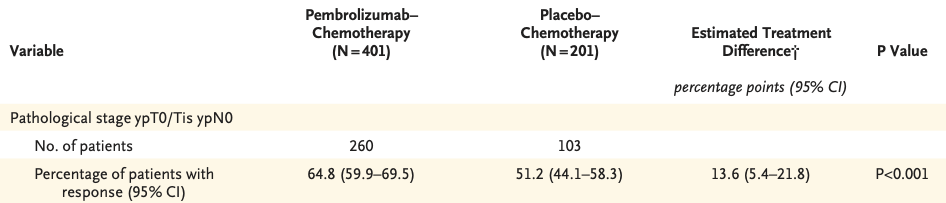

統計の基礎知識を解説する前に、以下の論文のfigureを見てみましょう。

<以下作成中>

医療統計の幕開け

記述統計

推測統計

臨床研究でフェアな比較を行うための工夫

ケースコントロール研究

統計手法で調整する

多変量解析

傾向スコアを用いた方法1:PSマッチング法

傾向スコアを用いた方法2:重み付け解析(IPTW)

プロペンシティ法について、おすすめの書籍をご紹介します。

私がRで重み付け(IPTW)の解析をした際に参考とした書籍です。プロペンシティ法の本質や、実際のやり方が、非常にわかりやすく書いてあります。

data <- read.csv(“data.csv”, header = TRUE, stringsAsFactors = FALSE)

write_csv(data, “output.csv”)

オススメの本

EZRでやさしく学ぶ統計学

EZRでやさしく学ぶ統計学 改訂3版 〜EBMの実践から臨床研究まで〜 単行本(ソフトカバー) – 2020/11/16

神田 善伸 (著)

EZRを作った血液内科の先生、神田善伸先生の本です。

医療統計の基礎から、EZRの実際の使い方まで、細かいところまで丁寧書かれています。初学者に優しく、実践的な1冊です。

高校生からの統計入門

高校生からの統計入門 (ちくまプリマー新書 253) 新書 – 2016/5/9

加藤 久和 (著)

高校生には難しいかもしれませんが、統計の基本的な考え方について、丁寧に教えてくれています。

自分が統計の授業や教科書を読んだ時によく理解できなかったのは、「ここに書いてある前提を知らなかったからだ」と気づかせてくれた本です。基礎から丁寧に理解できます。

医学論文のための統計手法の選び方・使い方

医学論文のための統計手法の選び方・使い方 単行本 – 2013/6/10

阿部 貴行 (著), 佐藤 裕史 (著), 岩崎 学 (著)

発売当時、慶應義塾大学医学部公衆衛生学教室に所属していた先生方が執筆した1冊。医学論文を書く際に、どのような時にどのような統計手法を使うか、について、各手法について統計学的知識も踏まえて解説している本です。

詳しく勉強したい方にオススメです。

統計学入門 (基礎統計学Ⅰ)

統計学入門 (基礎統計学Ⅰ) 単行本 – 1991/7/9

東京大学教養学部統計学教室 (編集)

大学の一般教養科目で統計を学ぶ際に、一番オーソドックスな統計入門書。

時間があって、基礎からじっくり統計を学びたい方は読んでみてください。

統計学が最強の学問である

統計学が最強の学問である 単行本(ソフトカバー) – 2013/1/24

西内 啓 (著)

読み物として面白い1冊。

統計学の発展してきた歴史を知ることができます。ランダム化比較試験という手法が開発されたことがいかに画期的なことか、良く理解できます。

ミライの授業

ミライの授業 単行本 – 2016/7/1

瀧本 哲史 (著)

日本のエンジェル投資家だった方が、中学・高校生に向けに書いた本。

ナイチンゲールがクリミア戦争において、どのようにして軍の衛生状態を変えることができたか、そのエピソードが語られています。

さいごに

統計について、少し理解が深まりましたか?

次の記事では、実際に無料統計ソフトのEZRを用いて、医療の研究で必要な解析を一通り体験してみたいと思います。

それでは今日もお疲れさまでした。

コメント